“零售新王”遇冷 平安银行何避业绩“硬着陆”?

独立 稀缺 穿透

反思警钟、奋起号角!

作者:李莉

编辑:远山

风品:可乐

来源:铑财——铑财研究院

A股上市银行首份年报,没能带来惊喜。

2025年3月15日,平安银行2024年报率先亮相:营收1466.95亿元,较2023年同期的1646.99亿元减少10.9%;净利445.08亿元,较2023年同期的464.55亿元下降4.2%,实现基本每股收益2.15元,较2023年同期的2.25元减少4.44%。

虽说降费让利下行业普遍承压,可同样营商环境下,该成绩单难言讨喜。据choice数据,截至2025年3月27日42家A股上市银行中已有25家披露了业绩快报、年报,其中4家银行营收下降、2家净利润下滑,仅平安银行营利双降。

不少券商或也大感意外,毕竟之前大部分业绩预测为增长状态,例如东兴证券三季报时预计平安银行2024-2026年净利同比增速为1.0%、2.5%、5.0%;天风证券预测同比增长2.72%、2.18%、3.46%;国信证券预测同比增速1.1%/3.0%/7.0%。

实际业绩大相径庭,不禁好奇平安银行怎么了?如何避免业绩“硬着陆”?

1

罕见双降

LAOCAI

在很长一段时间内,平安银行都保持着双增态势,堪称成长“优等生”:2013年-2022年营收521.9亿元、734.1亿元、961.6亿元、1077亿元、1058亿元、1167亿元、1380亿元、1535亿元、1694亿元、1799亿元、1647亿元,对应增速31.3%、40.66%、31%、12.01%、-1.79%、10.33%、18.2%、11.3%、10.32%、6.21%。

归母净利152.3亿元、198亿元、218.7亿元、226亿元、231.9亿元、248.2亿元、282亿元、289.3亿元、363.4亿元、455.2亿元、464.6亿元,对应增速13.64%、30.01%、10.42%、3.36%、2.61%、7.02%、13.61%、2.6%、25.61%、25.26%。

然2023年起露出颓态,净利464.6亿元同比仅增2.06%,营收更下降8.45%至1647亿元。进入2024年,下滑势头有加重迹象。2024Q1-Q4营收387.7亿元、383.6亿元、344.5亿元、351.1亿元,对应增速-14.03%、-11.84%、-11.72%、-5.27%。

归母净利149.3亿元、109.5亿元、138.5亿元、47.79亿元,对应增速2.26%、1.5%、-2.79%、-29.93%。从增利不增收到营利双降,最终导致全年创下增速低谷。

年报后的第一个交易日3月17日,平安银行股价下跌近4%。市场情绪可见一斑。毕竟,过去几年平安银行零售业务迅猛增长,一度被冠以“零售新王”称号。从增利不增收,到录得罕见双降,难道曾经最具想象力的零售故事不好讲了么?

2

离“零售做强”多远?

LAOCAI

回顾银行零售业发展历程,可以清晰看到其脉络。万和证券曾在一份研报中指出,2000年以前主要以商业银行吸收存款的零售负债业务为主;2000年初随着加入WTO等,住房贷和汽车贷快速增长,银行零售资产端逐步快速增长;2010年以后,移动银行和金融科技带动下,零售业务发展累积较长的公司开始形成自身竞争优势,2015年在宽松货币政策刺激下,叠加房地产市场走强,零售相关贷款增速再度加速。

平安银行恰好乘上2015年这趟顺风车。2022年度业绩发布会上,公司将零售转型划分为三阶段,其中2016年末至2018年末为智能化银行1.0阶段,奠定零售业务全面数字化基础;2019年初至2020年末为智能化银行2.0阶段,以“AI Bank”及开放银行建设作为战略重点,开启全面数字化的进程;2021年以来提出零售转型新模式,开启智能化银行3.0阶段。

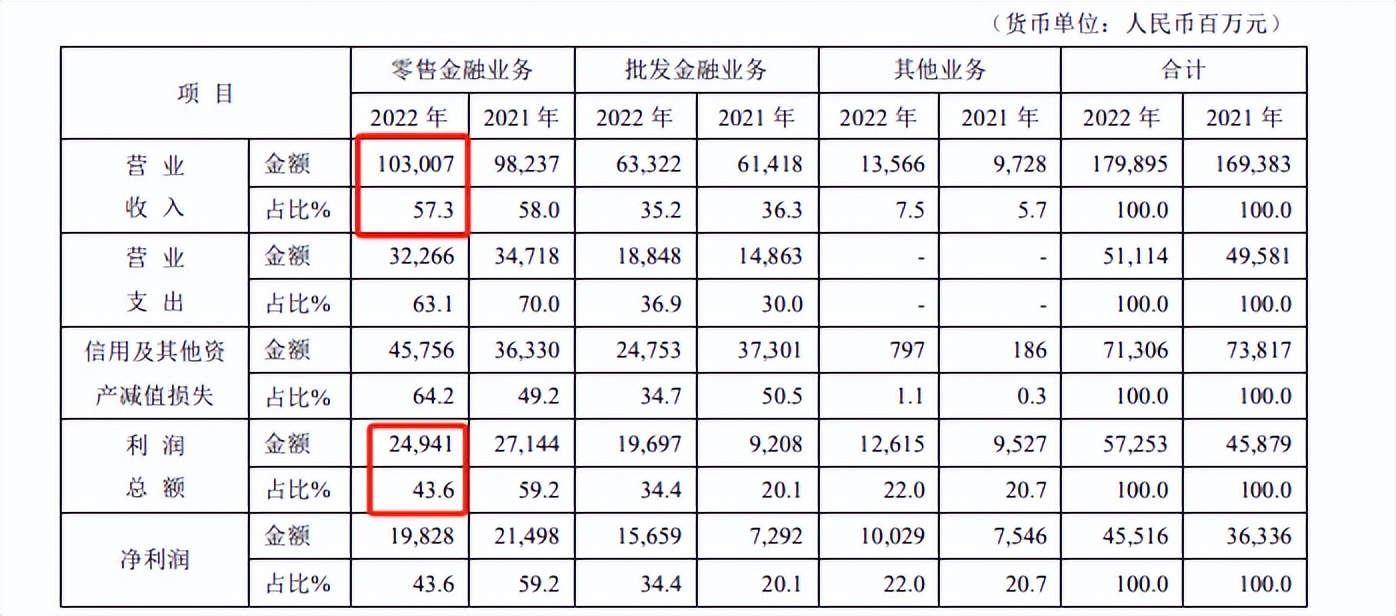

转型成效一度可圈可点。2022年末该行个人存款余额突破1万亿元,个人贷款余额破2万亿元,平安口袋银行APP月活跃用户数(MAU)破5千万户。当年零售业务营收1030亿元,比重达57.3%;净利润198.28亿元,占比43.6%,已发展成公司业绩支柱。凭借突出表现,公司被冠以“零售新王”称号。

然成败皆萧何,受减费让利政策、市场环境变化等因素影响,近年降息成为主基调。市场利率持续走低,导致存贷利差缩小,净息差承压,利息净收入随之减少。折射到平安银行身上,2022年压力就初现端倪,例如当年手续费及佣金收入同比减少8.6%,净息差从2.79%降至2.75%,净利差从2.74%降至2.67%。

面对挑战,平安银行展现出强烈的主动求变姿态。新任行长冀光恒上任后,开始了一场大刀阔斧的变革。据第一财经,2023下半年该行调整业务策略,将原来的“科技引领、零售突破、对公做精”,调整为“零售做强、对公做精、同业做专”。

这意味着,该行不再只专注零售业务,而是向更加综合的金融服务业转型,从追求规模转向客群分层经营,从高息差产品转向聚焦中风险、中收益产品。简言之,既想守住零售基本盘,又想向对公业务要增量。适度降低规模追求,先稳资产质量,再寻增长。

理想丰满,现实骨感。2024年,平安银行利息净收入934.27 亿元,同比下降 20.8%。非利息净收入则创下新高、增长14.0%至532.68亿元,表明该行正在依赖手续费佣金和投资交易等非息收入来部分对冲利息收入的下滑。不过,手续费及佣金净收入减少18.07%至241.1亿元,折射出传统中间业务面临挑战。净息差减少0.51个百分点至1.87%,净利差减少0.48个百分点至1.83%。

对此财报解释称,下降主要受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响。

零售金融营收减少25.9%,远快于整体营收降幅,占总营收比从上年的58.4%大降至48.6%。若照此发展下去,可能会被对公业务反超。盈利情况更不容乐观,利润占比仅0.6%,同比降超90%。

虽有主动转型调整因素,可降幅如此剧烈,还是让外界产生审视目光。毕竟零售业务作为核心发展方向,曾带来高增长与丰厚利润,面对上述刺眼成绩,离零售做强多远呢?

深入分析可以发现,零售金融业务所创造的利润很大程度上被当期减值损失所抵消。2024年该业务计提减值损失前的营业利润为492.19亿元,占总营业利润47.0%。而同期计提的减值损失高达487.29亿元。

零售贷款规模和营收下降,信用减值损失的计提力度却加强,最终导致零售业务实际利润所剩无几,拖累了整体盈利表现。

好在,非利息净收入532.68 亿元,同比增长14.0%。追其原因,投资收益大涨不得不提。2024年四季度恰逢债市牛市,平安银行借此收获颇丰,收益由2023年的160.54亿元增到2024年的246.04亿元,增幅达53%,进而抵消了手续费与佣金净收入下滑18.07%的拖累。问题在于,债市牛市并不是年年都有,2025年一旦上述收益下滑,业绩又会怎么走呢?

3

调整阵痛、策略反思

LAOCAI

那么,为何要对零售业务计提这么多的减值损失呢?

中国银行业信贷资产登记流转中心公告显示,平安银行2025年首单个人不良贷款转让,未偿本息总额2.07亿元,转让起始价422万元,相当于0.2折。

3月以来,平安银行不良贷款转让公告密集发布。3月14日集中发布了19则公告,3月17日又发布了5则,涉及的不良贷款类别包括个人经营性贷款、个人消费贷款、信用卡透支以及对公贷款等。

据经济观察报消息,截至2025年3月,平安银行已在银登中心挂出30多个个人不良贷款转让项目,未偿本息规模在80亿元以上。

据理财周刊,根据起拍价计算,最坏情况下,该行可能只能回收不超5.4亿元,损失金额可能高达130亿元,损失率高达96%。

零售业务内部,平安银行压缩了过去作为业务支柱的信用卡业务和消费贷,提高了风险更低的抵押贷款比例。2024年末,平安银行个人贷款余额17671.68 亿元,较上年末下降10.6%,其中抵押类贷款占个人贷款比提至62.8%,住房按揭贷款余额也逆势上涨,从2023年的3035.68亿元增加到3269.98亿元,同比增加7.4%。但信用卡、消费贷、经营贷等核心零售产品规模大幅缩水,信用卡应收账款余额、消费性贷款余额、经营性贷款余额分别较上年末减少15.4%、13.0%、13.6%,信用卡流通户数更减少12.9%。

资产质量方面,2024年面临的宏观环境变化的压力较明显,侧面印证了平安银行主动压降高风险资产的合理性。截至2024年末该行不良贷款率1.06%,与上年末持平。不过细分看,企业贷款和个人贷款的不良率均有不同程度增长,分别增加0.07个百分点和0.02个百分点,意味着无论对公业务还是零售业务,不良贷款风险有抬头迹象。

此外,逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.80和0.63,两指标一定程度上反映了贷款潜在风险。关注类贷款迁徙率则从41.23%升至45.49%,需警惕未来12个月内存在更多关注类贷款变为不良的可能;好在可疑类贷款迁徙率从前一年的85.89%降至76.09%,但绝对值仍处于高位。

其他指标方面,三大资本充足率指标均有下降:核心一级资本充足率从2023年的9.22%降至9.12%;资本充足率从2023年的13.43%降至13.11%;一级资本充足率从10.90%降至10.69%。

值得一提的是,2024年平安银行净利降幅小于营收,除了降本增效,还与拨备计提有关。当年平安银行计提信用及其他资产减值损失 494.28 亿元,较2023年少计提96亿元,同比下降 16.4%。如果抛开计提,减值损失前营业利润实际比2023年减少10.59%,与营收降幅基本接近。

此举虽缓解了盈利缩水速度,拨备覆盖率却下滑26.92%至250.71%,伴随风险缓冲能力削弱,自身内生增长动能亟待提升。

行业分析师王婷妍表示,整体看,平安银行能主动调速降风险难能可贵,却也是在为往期较激进的跑马圈地、“偏科”零售买单。在经济高速发展期,快速扩张策略有助做大业务规模、提升营收。但当经济进入调整周期,前期积累的风险就会逐渐暴露,高定价、高利率、高风险的零售业务模式显出不可持续性。加之产品策略与风险策略调整上稍显滞后,平安银行才露出上述调整阵痛,穿越周期显得有些步履蹒跚。

财报发布会上,平安银行行长冀光恒也坦言“过去在整个顺周期、经济高涨的时候,平安银行以较好的方式,迅速做大,把规模、营收都做起来了,在比较长的时间利润也是有的。当经济出现一些调整时,我们的产品策略与风险策略调整稍微慢了一些,因此遇到了一些挫折。”

4

来一场翻身仗?

LAOCAI

在冀光恒看来,没有一家强的银行、大的银行在发展过程中最后是偏科的,没有对公的、全是零售的。

基于此,平安银行着力补齐对公业务短板,以实现更均衡的业务结构,增强抗风险能力。重点加大对基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业的贷款投放,2024年合计发放贷款4424.56亿元,同比增长35.4%。

同时,还积极布局新制造、新能源、新生活等新兴赛道,新发放贷款2159.88亿元,同比增长41.9%。全年对公贷款占比从42%增到47.6%。整体造血能力也较强。2024年批发金融业务(涵盖公司客户、政府机构及同业机构等)营收贡献较上年提升至43.5%,净利润贡献近80%。

另一好消息是,不良贷款率持续处于低位,拨备覆盖率保持高水平。前者从2018年起逐年下降:2018年为1.75%,2019年为1.65%,2020年加大核销后降至1.18%,2024为1.06%。拨备覆盖率方面,2018年为155%,2020年为201%,2022年达290%,2024年为250.7%。这与上述十二字方针策略、零售转型战略不无关系。

不过也要看到挑战。截至2024年末,企业贷款余额1.61万亿元,同比增长12.4%;企业存款余额2.25万亿元增长2.1%。增长率较可观,可与工行、建行等头部大行相比,绝对规模仍有差距。以对公客户数量为例,2024年平安银行为85.33万户,而早在2023年工商银行就突破了1200 万户。

同时,企业贷款不良率为0.70%,较上年末上升0.07个百分点,高于个人贷款0.02个百分点的增速。且较零售业务,对公业务收益相对低。2024年平安银行结算手续费收入30.22 亿元同比下降 8.3%,主要便是对公结算业务手续费收入下降。

行业分析师孙业文表示,对公业务收益相对零售业务较低,加上市场竞争激烈,意味着在战略切换期,平安银行需在零售与对公业务间找到平衡点,避免陷入零和博弈、业绩大幅波动的困境。对公业务想迅速起量,积累客户信任并建立竞争优势是关键,这不是一蹴而就的过程,如何稳住基本盘、避免业绩硬着陆是一道严肃考题。

在冀光恒看来,现在零售“止血”问题已经做到了,但“造血”需要过程。“这种压力,作为银行来讲,特别在逆周期的时候,没有三五年的定力,我们很难爬出这个坑。”

较劲时刻,最考验企业的上下一体,同舟共济。2024年,平安银行业务及管理费405.82 亿元,同比下降 11.7%。其中,员工费用 191.26 亿元,同比下降 8.5%。截至2024年末共有在职员工41011人(含派遣人员),较2023年的43119人减少超2000人。

刀刃向内,有利企业降本增效、改善净利,但也可能影响业务衔接和团队稳定性。

2024年5月,国家金融监督管理总局披露,因公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务、理财业务以及其他方面等多项违法事实,平安银行被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。

2025年3月12日,国家金融监督管理总局上海监管局再次公布,因并购贷款管理、理财业务投资管理等多项违反审慎经营规则的行为,平安银行被责令改正并罚款300万元,相关责任人也受到处罚。

据时间财经,不完全统计,2024全年平安银行被罚没金额合计约8309.58万元,在股份制银行中是罚金最高。2025开年以来,平安银行及其分支机构多次被列“被执行人”,执行标的总额超7000万元,其中包括1月疑因担保历史债务触发的6075.09万元执行案,以及分支行近期新增的1012.56万元。

诚然,无论罚单还是诉讼纠纷,时间跨度大、问题暴露有滞后性,不代表当下情形。然而身处战略转型期、业务调整较劲时刻,一个良好的营商环境、合规经营底盘至关重要。

一句话,转型升级从不是轻松话题,如烹小鲜如履薄冰。2024年的业绩双降、零售业务失速,近期的罚单纠纷等烦恼,犹如一面镜子,折射了平安银行的转型不易、改革阵痛。而对公业务报喜、较低的不良贷款率、较高的拨备覆盖率以及成本管控能力,也折射了该行资产质量和营运效率饱有优势,是应对当前调整期的重要依仗。

冰火交融、爬坡较劲,无疑增加了2025年平安银行、冀光恒的看点,转型剧痛阵痛期还有多久?能否避免业绩“硬着陆”、何时来一场翻身仗呢?

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。