万亿数字经济炒作极火,但暗藏残酷真相!

最近看到一则新闻让我哭笑不得:数据资产入表规模同比增长5472%,91家上市公司合计入表44亿元。这数字够吓人的吧?可你知道最讽刺的是什么吗?就在散户们盯着K线图研究"数字经济概念股"的时候,那些真正赚钱的机构早在三个月前就完成了布局。

一、数字经济的黄金时代与残酷现实

工信安全中心预测"十四五"期间市场规模将达5000-10000亿。这些数字听着就让人热血沸腾,但作为一个在金融市场摸爬滚打多年的老油条,我得说句大实话:这些利好消息公布的时候,往往就是机构准备出货的时候。

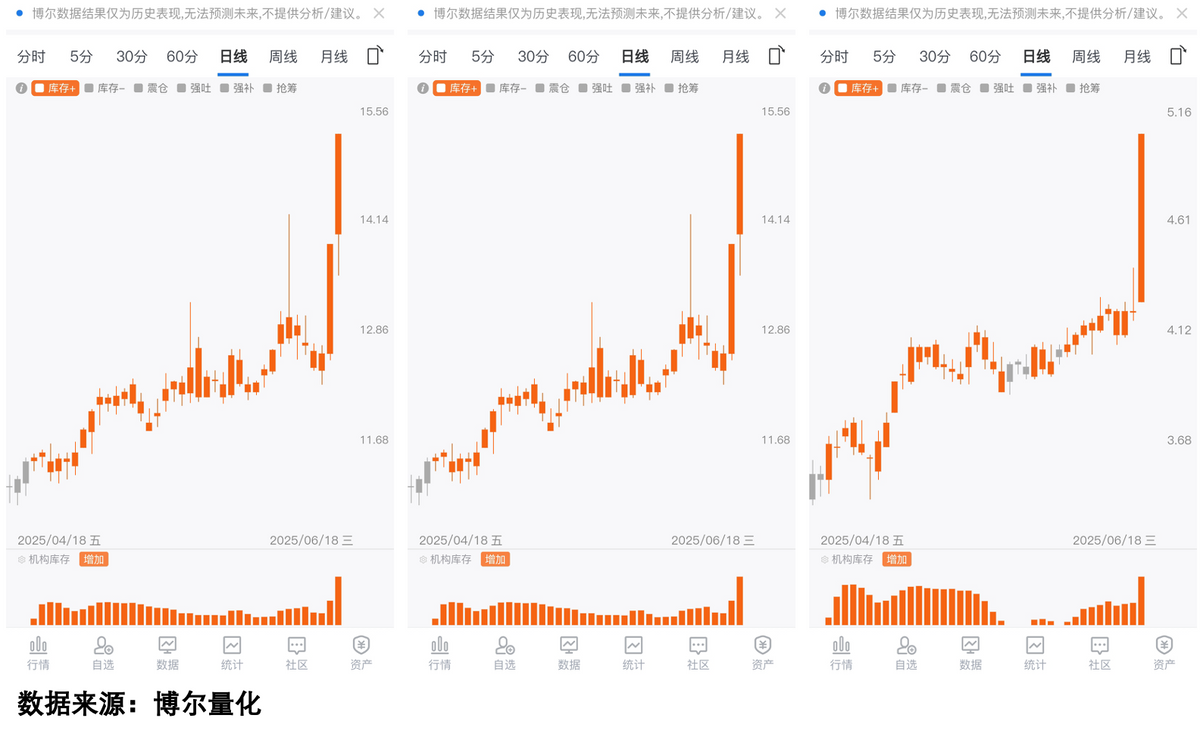

看看易华录和深桑达这些龙头股的走势就知道了。表面上是因为数据要素概念暴涨,实际上呢?我翻出用了十多年的量化系统一看,这些股票的机构资金活跃度早在半年前就开始持续攀升。这就像打牌,等散户看到明牌的时候,庄家早就把好牌都抓在手里了。

那些先知先觉的机构们早就用行动告诉我们:投资不是看新闻炒股,而是要用数据说话。当你能看懂这些量化信号时,就会发现市场上处处是机会。

最后说句掏心窝的话:在这个市场上,散户唯一的优势就是灵活。但如果连工具都用不对,再灵活也是白搭。

二、好股票的成本游戏

这里有个投资界最朴素的真理:好股票必须要有成本优势。什么叫成本优势?就是机构能在低位反复震荡收集筹码。你想想,如果一边涨一边买,那和散户追高有什么区别?大资金最怕的就是建仓成本太高。

就拿上周暴涨的石油概念股来说,媒体都在渲染中东局势紧张导致股价上涨。但我的系统显示,这些股票的机构资金活跃度在油价刚开始上涨时就明显提升。等到新闻铺天盖地的时候,人家早就完成布局准备收割了。

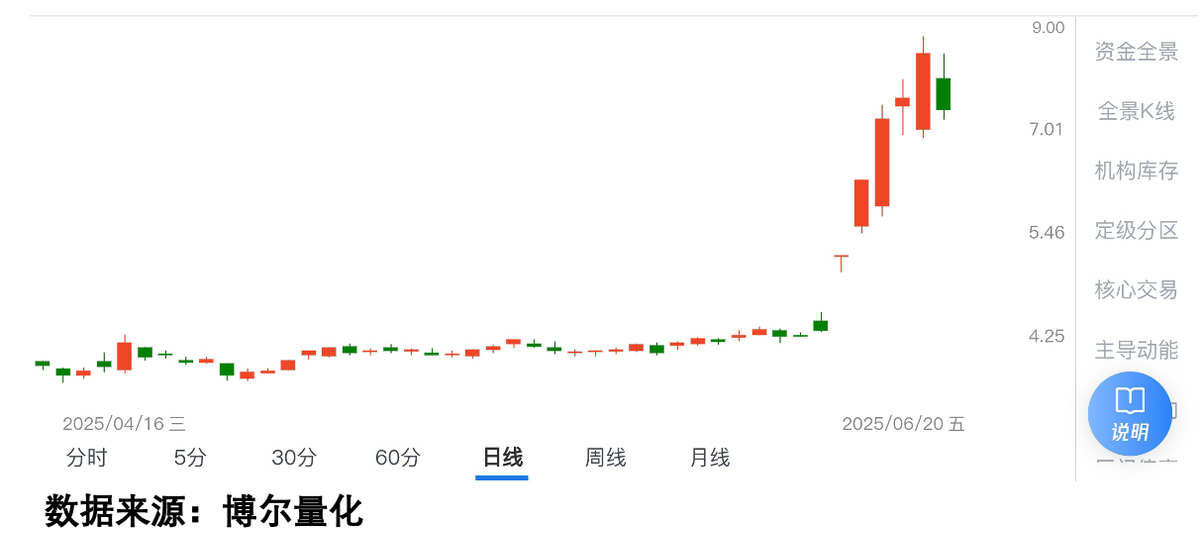

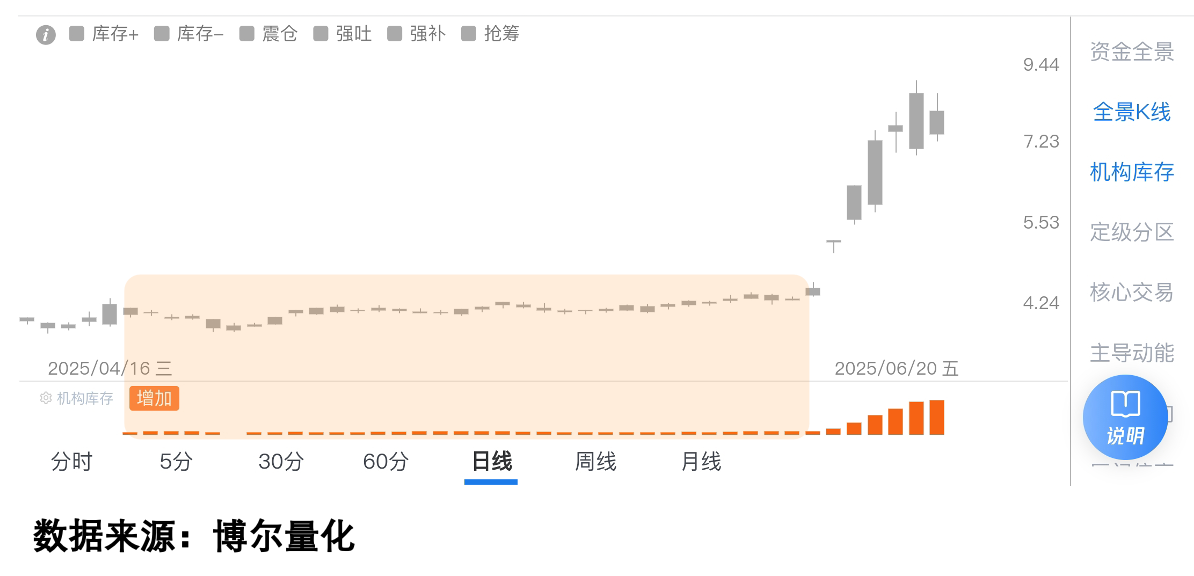

看看这只股票,一周翻倍。表面看是消息刺激,实际上呢?

这张图里的橙色柱体是我最看重的机构资金活跃度指标。很明显,机构早在股价启动前就持续活跃了。等到新闻出来,正好是人家拉高出货的好时机。

三、机构蓄势的本质

这个世界上没有无缘无故的爱,机构也不会无缘无故买股票。但他们建仓的过程就像打游击战:既要买到足够筹码,又不能惊动市场。所以只能小单慢慢买,制造震荡假象。

很多人迷信所谓的"资金流向"数据,觉得大单买入就是好事。但现在的监管这么严,哪个机构会傻到用大单明着买?真正的建仓都是化整为零,表面上根本看不出异常。但有一点骗不了人:如果机构持续活跃,那一定是有目的的。

看看这几只不同行业的股票,共同点是什么?都是机构资金长期活跃但股价就是不涨。这种反常现象才是最值得关注的。等股价大涨了你再研究,那都是别人吃剩的冷饭了。

四、量化数据的价值

我常说,投资中最贵的是"早知道"。但散户凭什么能早知道?靠看新闻?等新闻出来黄花菜都凉了。靠技术分析?那都是事后诸葛亮。

真正的"早知道"要靠量化数据。就像前面说的机构资金活跃度指标,它能提前反映出大资金的动向。这不是什么玄学,而是实打实的交易行为数据。当这些数据出现异常时,往往意味着后面会有大动作。

数字经济的浪潮确实来了,但能不能抓住机会,关键看你用什么样的工具观察市场。还在用那些滞后指标的话,永远都只能当接盘侠。

声明:本文所涉信息均来自公开渠道整理,仅供交流参考。部分数据如有疏漏或版权问题,请及时联系处理。本人不推荐任何具体标的与操作方式,谨防冒名诈骗。市场有风险,决策需谨慎。

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。